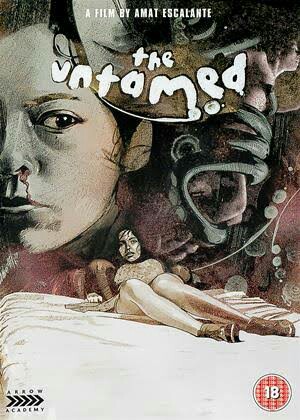

アマト・エスカランテ『触手 La región salvaje / The Untamed』

ついに観た。待ち焦がれていたアマト・エスカランテの新作『La región salvaje / The Untamed』(2016年)は、メキシコの荒涼たる大地を背景に、水面下で崩壊した家族が「異形の生物」との出会いによって破滅へと導かれる、アンジェイ・ズラウスキー『ポゼッション』(1981年)以来となるアート系触手ホラー。傑作と言うには至らない部分もあるけど、麻薬と軍隊の暴力性に汚染されたメキシコの田舎町で暮らす一家を描いた前作『エリ』(2013年)以上に見応えのある映画となっている。

まず本作は、人物の関係性を端的に説明してみせる。ベッドで夫アンヘルに背を向けて情事に応じる妻アレハンドラの無表情は、この夫婦の冷えきった関係性を一目で明らかにする。その夫と義兄ファビアンが酒場で視線を交わす瞬間は、この二人の隠された親密さを物語ってみせる。オープニングを飾る隕石が接近するショットも「異形の存在の来訪」という本作の主題を象徴している。

夫婦にとっての来訪者たるヴェロニカという名の女は、アレハンドラの兄でありアンヘルの愛人であるファビアンと医療行為を通じて親しくなることで、アンヘルとファビアンのホモセクシャルな関係性に亀裂をもたらす。結果的に家族を破滅へと導くことになるヴェロニカも謎めいたキャラクターとして演出されるわけではなく、冒頭で怪物の触手と戯れる場面をインサートすることで、この人物にもバックグラウンドが与えられる。その怪物のいる小屋を後にした彼女が霧のかかる森から去っていくワンショットの撮影が素晴らしく、本作の不穏さを冒頭から決定づけていた。

身体的接触のモチーフが反復される本作では、職場でのアンヘルと同僚の戯れは、彼のセクシャリティを暗示させ、森の中で繋がれた老夫婦の手や夫の裏切りを知ったアレハンドラにヴェロニカが手を添える瞬間は、全て触手の快楽への布石となる。ファビアンが森の中へと入っていく場面にも、彼の頬にヴェロニカが触れる瞬間があり、このシークエンスでの異様な形をした木も、その奥に潜む怪物の姿を暗示させる。

また本作には、肉料理を中心に食事の場面が繰り返されるけど、その執拗さは、サブリミナル的に食べ物を見せた上で触手シーンを映し出すことで、胃もたれした観客に吐き気を覚えさせるための演出意図に思えるほど。例えば、山羊の群れの次のカットで映される肉料理の屋台には悪意が感じられるし、虹色の光の中で遊ぶ子供たちの次のカットで、その母親であるアレハンドラが怪物との情事に耽るカットがインサートされ、その次には母子が眠るカットへと切り替わる一連の構成は決定的。

犬や山羊など幾度も登場する多種多様な動物たちも、本作の性的なオブセッションを演じさせられる。動物たちが一堂に会して交尾を繰り広げる場面は違和感もありつつ、ある意味では触手シーンよりも衝撃的だった。人間を見据える犬の眼差しの強度も特筆すべきで、本作における犬は、人々の行動の目撃者となる。そして例の触手シーンは、ズラウスキー『ポゼッション』の悪夢的なルックとは異なり、ある種の神々しさすら放っていた。

ところで、その怪物は森の奥にある老夫婦が管理する小屋に潜んでいるけど、この怪物の潜む森と人々の住む街との距離感がアレハンドラが車で移動する終盤まで演出されないのが残念だった。一応、移動の装置としてヴェロニカの乗るバイクが存在するが、このバイクは、移動性よりも「かからないエンジン」や「転倒」によって彼女の身の危険を暗示する役割を担っている。

また、エスカランテ的な主題である性と暴力のオブセッションと崩壊した家族の背景にある、メキシコの荒涼たる大地がアンチリアリズム的な異形さで撮られていない点もこの監督の前作と同様で、この辺りにも物足りなさを覚えてしまう。とは言え、断片的なショットの強度は目を見張るものがあり、局所的にインサートされる夜の森や小屋の周辺、あるいは、ヴェロニカが老夫婦と小屋で会話する小屋や彼女が窓越しに見つめる寂れた夜の市街のショットなどが印象的。

人物や動物同士、そして人物と怪物が肉体を交わらせる本作は「抱擁」の映画でもある。ヴェロニカに導かれて初めて怪物と相対した後のアレハンドラが彼女と抱き合う場面、悲嘆に暮れるアンヘルと父親が抱き合う場面は、本作で最も感動的な瞬間と言える。後者の画面奥に飾られる、十字架にかけられたキリストも象徴的なファクター。ラストもアレハンドラが二人の息子と抱き合う場面で幕を閉じることで「抱擁」の主題を最後まで成立させる。

その結末まで明かすと本作は、昏睡状態となった兄ファビアンの人工呼吸器を外し、足を負傷した夫アンヘルを怪物の元へと送り込むことで、アレハンドラが破滅的な事態の全てを一人で収束させる。彼女を快楽と破滅の両極へと導いたヴェロニカもまた、小屋で命を落とした状態で発見され、彼女に埋葬される。「なぜ血で汚れているの?」と息子に聞かれた彼女が、血に染まった白い服を着て微笑むラストの表情は、一種の多幸感すら湛えていた。

本作と同じくメキシコのカルロス・レイガダスによる傑作『闇の後の光』(2012年)が映像詩的かつ観念的な寓話であったのに対し、エスカランテによる本作は、アーティスティックでありながらも同時にジャンル映画的なアプローチがなされており、説明不在の謎めいた怪物が登場するだけでなく、水面下で崩壊した「家族の映画」としてもレイガダスの同作と通底する。

2016年のヴェネツィア国際映画祭で監督賞を獲得した本作は、その前年に同映画祭の最高賞を授与されたロレンツォ・ビガスのベネズエラ映画『彼方から』(2015年)と共に、不穏な禍々しさを帯びたテン年代のラテン・アメリカの映画史にその名を刻まれる。